令和6年能登半島沖地震から学ぶ「耐震と制振の違い」と「災害に強い家づくりのポイント」

🏘諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です 😀

令和6年能登半島沖地震で、多くの方が犠牲となり心苦しく思います。

ご冥福をお祈り申し上げます。

目次

輪島市の思い出

能登半島輪島市。私も小学生の頃、親に海水浴に連れっていってもらい、その良い思い出から、8年前に子供たちを連れて尋ねたことを、ついの前のように思い出します すっかり今回の地震で焼けてしまった、輪島の朝市。思い出の地があのような惨事となり、残念でたまりません。

能登半島地震で倒壊した建物は古い建物が多い

倒壊した建物の様子を見ていると、古い建物が多いですね。特に1981年以前の建築物は、倒壊の恐れがあると言われており、まさにその通りだと感じました。

1981年以前の建物は、自治体から無償で耐震診断&補助金の交付を受けることが可能

1981年以前の建物は、自治体から無償で耐震診断を受けることができ、さらに耐震改修や解体・除去を行う際には補助金の交付を受けることが可能です。しかし、この制度自体があまり知られていないのかもしれません。

長野県の中心部に住む、私たちの地域は最大震度7と予測され、30年以内に起きる地震の確率も14%から30%と高いことを予測されています。

今回の地震で、震度4を観測されています。事務所もこんな感じで、ものが落ちていました。

屋根は軽量なガルバリウムの方が良い選択肢だと思う理由

倒壊した建物の屋根の多くが瓦屋根です。

倒壊は免れていても、瓦がずり落ちている様子が見受けられます。やはり瓦は重いと感じます。

その重量が、地震の際に建物を左右に揺さぶる動きを加速させる原因になっているのではないか、と動画を見て強く感じました。屋根はやはり、軽量なガルバリウムの方が良い選択肢だと思います。

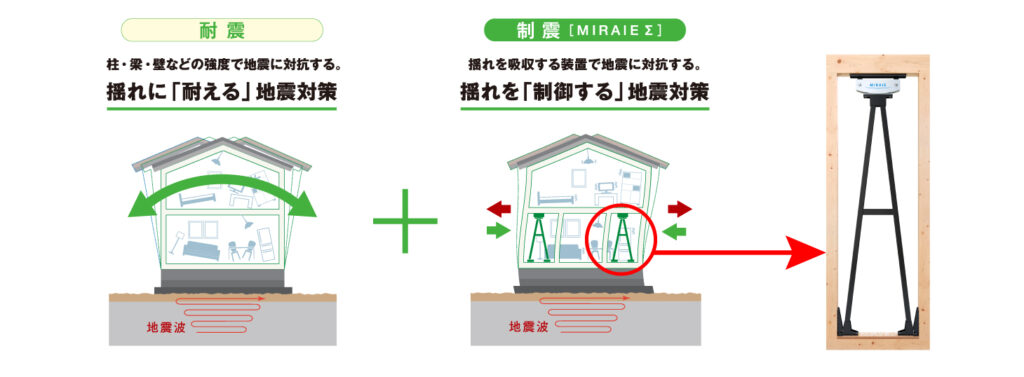

耐震と制振の違いを簡単に説明してみた

エルハウスの家は 制振ダンパーを標準装備をしています(U-35の家は別途)

これはもしも?の時の備えです。このダンバーがあることで 倒壊を免れる可能性が上がります。

耐震というのは、家を固めて守るということ。制振は「揺れを逃す」という考えです。

建築実務者は「災害から身を守ることができる建物を提供する」必要がある

どちらが良くて効果的というわけではありませんが、現在は耐震基準を高めるという考えが主流となっています。ただし、耐震と制振の大きな違いは揺れ幅です。揺れ幅に関しては、制振装置を設置した家が明らかに効果的であることが、実験データによって実証されています。

私たち建築実務者は、災害から身を守ることができる建物を提供する必要があります。「絶対に倒壊しない」とは言い切れないものの、それでも可能な限りの対策を講じることは私たちの義務だと考えています。