長野県山岳センター主催「第2回安全登山オンライン講座」を受講した結果

🏘諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です 😀

山登り 登山は安全なのか?

目次

私自身、山で骨折し救助していただきました

私がいうのもなんですが、今年1月にBCに行き骨折の大怪我をし、救助していただきました。

山というのは魅力と同時に、危険でもあるということを知っておくことが必要です。

ここ数年、登山ブームというべきか山に登る方が大変多くなっています。多くの人が登れば、それだけ危険な目に遭う人も多くなるということ。

今朝もニュースで、登山からの遭難が多いということを話題に上がっていました。

山の危険度は、低い山も高い山も関係なく存在する

山の危険度は、低い山でも高い山でも関係なく存在します。道迷いに始まり、転倒や滑落など、自然の中での活動には常につきものです。まず、こういった危険が起こり得ることを知っておくことと、知らないままでいることには大きな違いがあると思います。

自然の中での行動は、その時々の状況判断がその後の結果に大きく影響します。そして、その状況判断は経験からしか学べない…というわけではありません。関心を持てば、多くの情報を集めることが可能です。

長野県山岳センター主催「第2回安全登山オンライン講座」を受講してみた

今夜、長野県山岳センター主催の「第2回 安全登山オンライン講座」があり受講しました。

遭難のケースについての情報を事前に得ておけば、無茶をしない行動につながると思います。

たとえば、どのような状況でどのような行動を取れば良いのか、もし遭難してしまった場合にはどう対処すべきかを知ることが大切です。

また、実際の救助現場の動画を見ながら、救助の様子や現場での対応、そしてなぜ遭難に至ったのかについて解説してもらいました。

最近の遭難傾向

夏山は高齢、シニア世代が多く

冬、雪山は若年層が多い。

雪山、BCやアイスクライミングなど、体力が必要なことから危険度も高くなります。

冬場は葉が落ちることで見通しが効くことから、低山に登る方も多いです。私も雪山をさけて低山 里山によく登ります。先日も登ってきましたが、葉が落ちた登山道は落ち葉があり、足元は滑りやすく、また沢山の落ち葉があり、本来見えていた登山道の跡がわからなくなる場所もあります。

まず、その都度自分のいる場所を確認していくこと。

実際に私も「おや?」って思った時は、地図アプリを開き自分の位置、進む方向を確認します。

わからない時は、きた方向に戻るように心がけています。迷ったことはあまりないですが、、。

印(標識)がない登山道の分かれ道では、必ずアプリから確認をしてから進みます。

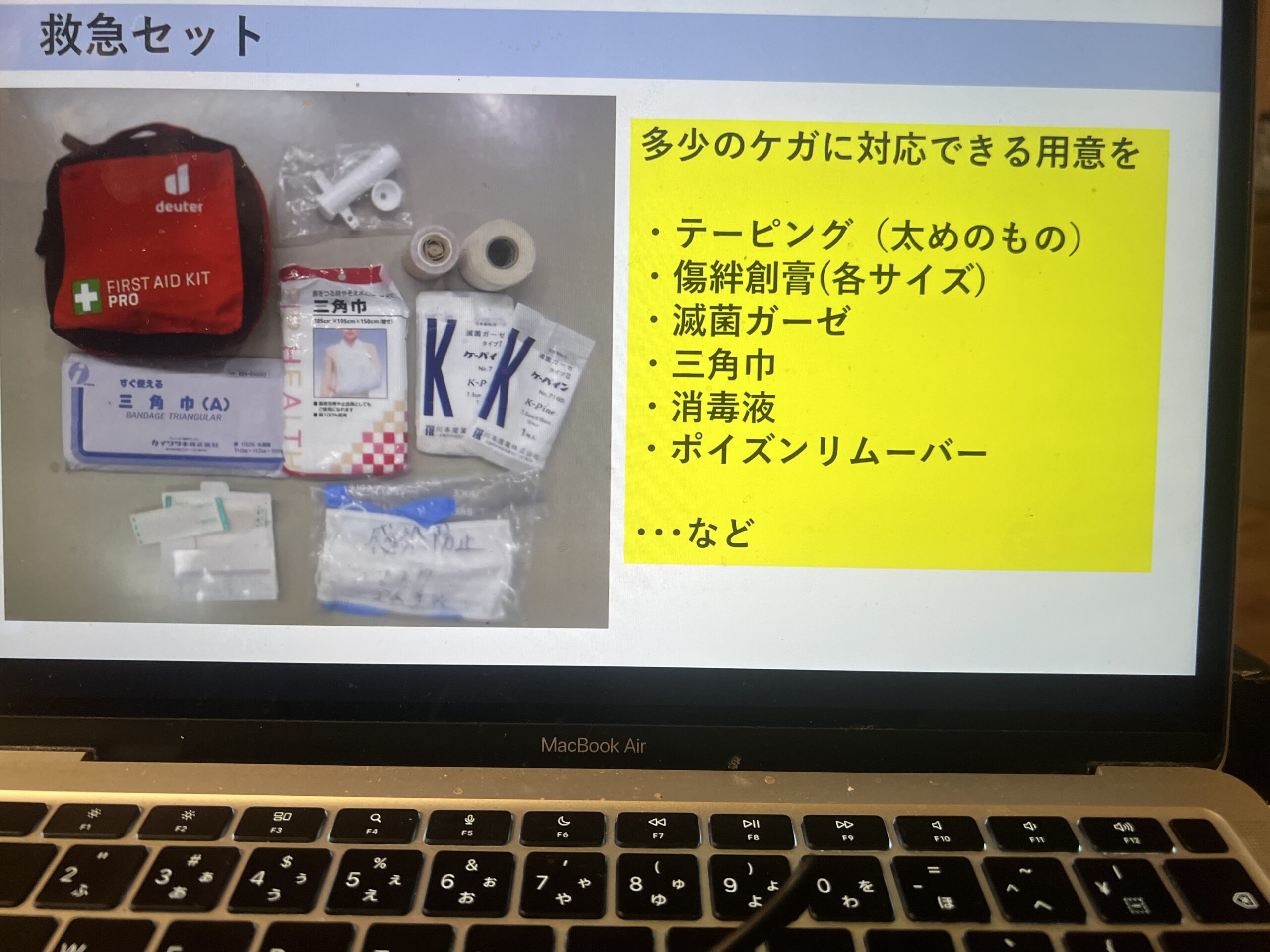

装備は重要!私のリュックにいつも入っているものリスト

自分の身を守るには、装備以外も持ち物も重要。もしもに備えての装備は重要です。なるべく身軽で

軽量で山を歩いた方が体力を奪われずにいいのですが、もしもという時には装備が重要です。

行動食、水、アウターウエア、エイドキッド、ヘッドライト、そして携帯のバッテリー。これらは

どんな低山の山、3時間程度でまわってくる山でも私のリュックはいつも入っています、

だから他人よりリュックの重量が重いんですが。。。万が一を想定して山には登るようにしています